وقد سبق الأتراك المصريين إلى القرن الأفريقي. وفي ذروة الميل التركي لاستعراض العضلات، أي قبل أن تظهر الحقائق الاقتصادية على الرئيس رجب طيب أردوغان وتجبره على إعادة النظر في حساباته الإقليمية، كان الأتراك قد وصلوا إلى السودان والصومال.

وخططوا مع السودانيين لإنشاء قاعدة بحرية في سواكن من أجل تأمين موطئ قدم على البحر الأحمر. ومع الصوماليين، وجدوا الأرضية التي مهدت لهم الأنشطة السياسية والمالية القطرية السابقة. واستخدم الأتراك وجودهم للضغط على الإماراتيين هناك، ثم لتحريض الصوماليين على الانقلاب عليهم بعد سنوات من الدعم الإماراتي لقوات الأمن الناشئة في الصومال.

ولأنه تجاوز قدرات بلاده، وجد أردوغان نفسه مضطراً إلى تأجيل مشروع قاعدة سواكن واكتفى بعلاقة أكثر تواضعاً من التحالف الأولي الذي تصوره في البداية مع الحكومة الصومالية.

لقد اكتشف الأتراك والصوماليون أن الانتهازية لا تصنع سياسة طويلة الأمد. وبمجرد أن هدأت التوترات بين الدوحة وجيرانها، بدأ الأتراك والصوماليون الانتهازيون يتساءلون عما إذا كانت العلاقة بينهما تخدم أي غرض على الإطلاق.

لسبب ما، قرر المصريون إعادة تفعيل السيناريو التركي. وبدلاً من البحث عن قاعدة في سواكن في السودان، توجهوا إلى إريتريا، مستخدمين نفس المعجم من العلاقة بين تركيا والصومال. لقد سعوا إلى استبدال أنفسهم بتركيا من خلال نشر قوات أو مستشارين مصريين على الأرض وتسليم الأسلحة لدعم القوات الصومالية على أمل ترسيخ النفوذ المصري أو الحصول على زمام المبادرة في مواجهة الإثيوبيين. تعتقد القاهرة بطريقة أو بأخرى أنها تستطيع النجاح في القرن الأفريقي حيث فشلت تركيا.

ومن المؤكد أن الإريتريين يختلفون عن السودانيين. يمكن توجيه العديد من الاتهامات إلى القادة العسكريين السودانيين. ودورهم هو أحد أسباب كارثة السودان. لكن كل الزعماء السودانيين، منذ أن كانت بلادهم تحت التاج المصري، لم يبادروا بأي مبادرة دون مراعاة وضع مصر ومكانتها.

وحتى الإسلاميون الذين تسللوا إلى الجيش السوداني تصرفوا كما لو أن مصر جزء من الغنائم التي سيحصدونها إذا وصلوا إلى السلطة. وهؤلاء هم نفس الإسلاميين الذين جلبوا على بلادهم أنواعا جديدة من الكوارث، مما أدى إلى انقسامها وغرقها في جميع أنواع الحروب.

الإريتريون نوع مختلف من السياسيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بزعيمهم الأبدي أسياس أفورقي. يرى هذا الثوري السابق نفسه وبلاده كمركز للكون. وحتى يومنا هذا، لم يتعامل مع أحد ولا مع أي دولة، منذ أيام حرب الاستقلال عن إثيوبيا، إلا بمنطق خيانة أصدقائه وداعميه.

ولا توجد دولة في المنطقة لم تدعم حركة التحرر الإريترية في السبعينيات والثمانينيات. لكن كل هذه الدول تمت مكافأتها بالجحود. أفورقي هو تجسيد للانتهازية والخيانة. ولعل هذا ما جعل الجميع، باستثناء الإسرائيليين، يتعاملون معه بمنتهى الحذر. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن منطق أفورقي السياسي قد تغير بينما يقوم بمبادراته تجاه مصر ويتبع ما يبدو وكأنه محاولة لتشكيل تحالف مع القاهرة من أجل استعداء الإثيوبيين.

لا بد من الترحيب بقرار مصر إجراء إعادة تقييم لموقعها الاستراتيجي في المنطقة والتداعيات التي تواجهها من التطورات في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والقرن الأفريقي.

ولطالما نفى المصريون خطورة الوضع لأنهم كانوا مدفوعين بمتلازمة تاريخية نابعة من تدخلهم المكلف في اليمن في الستينيات وتفسيرهم لذلك التدخل باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لهزيمتهم أمام إسرائيل عام 1967.

منذ انهيار الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن وسيطرة الحوثيين على البلاد واندلاع الحرب مع التحالف العربي بقيادة السعودية في عام 2015، حاول المصريون الابتعاد عن أي دور في اليمن. لكن الجغرافيا عامل عنيد. وسرعان ما واجهوا صعود القوة الإيرانية في جنوب البحر الأحمر ممثلة بالحوثيين.

لقد دفعت مصر ثمن القبضة الخانقة التي فرضها الحوثيون على الملاحة العالمية بحجة دعم حماس خلال حرب غزة. ووفقاً لبعض التقديرات، انخفضت عائدات قناة السويس بمقدار النصف، وهو عجز كبير بالنسبة للاقتصاد المصري المنهك بالفعل.

لقد كانت إعادة تقييم مصر لاستراتيجيتها في القرن الأفريقي أكثر من ضرورية. ولكن حتى يومنا هذا، يبدو أن هذه الممارسة تقتصر على اعتبارين. الأول هو إزعاج الإثيوبيين والضغط عليهم انتقاما لعدم رغبتهم في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة وتقاسم مياه نهر النيل.

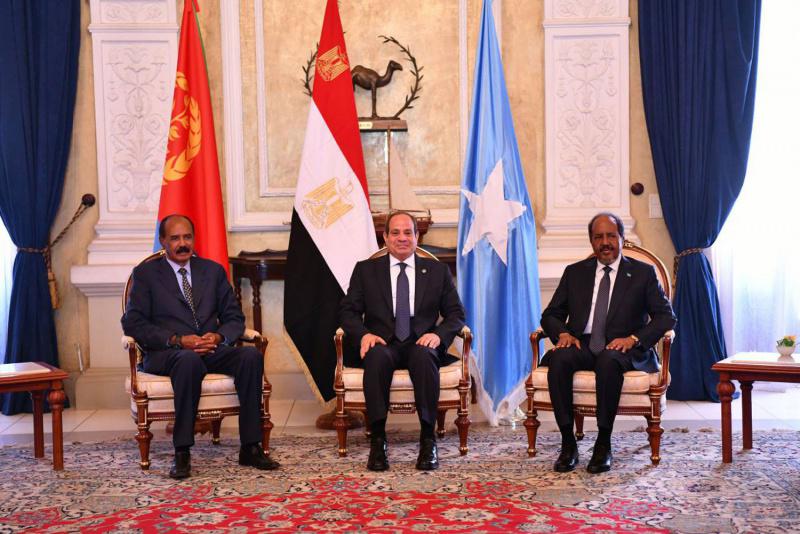

ويتجلى ذلك في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسمرة ولقائه مع أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وينعكس ذلك أيضًا في التصريحات العلنية حول التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، والنقاش الضمني حول كيفية الضغط على إثيوبيا.

أما الاعتبار الثاني فهو قرار القيادة المصرية بتقديم الدعم غير المشروط للجيش السوداني. لقد كان اليمن غائباً تماماً عن عملية إعادة التقييم الاستراتيجية هذه. ما يثير القلق في نوع الأولويات التي تقوم عليها إعادة التقييم هو حقيقة أن مصر لا تمتلك الوسائل المالية والعسكرية لتحقيق هدفيها: الضغط على الإثيوبيين لإجبارهم على تقديم تنازلات بشأن قضية السد، ولا للتأثير على مسار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولا وجه للمقارنة بين قدرات تركيا وقدرات مصر. لكن رغم ذلك، فضلت تركيا «الانسحاب» من المنطقة، سواء بشكل دائم أو مؤقت (سفينة التنقيب عن النفط والغاز «أوروك ريس» لا تزال في طريقها إلى الساحل الصومالي).

ولعل القرب الجغرافي بين مصر والسودان والروابط التاريخية بين البلدين أجبرت مصر على الانحياز إلى أحد الجانبين في الصراع. ويرى القادة المصريون أن احتمالات الفوز في الحرب تصب في صالح قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وليس قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. فهل كان من الأفضل للقاهرة أن تظل محايدة أم تنحاز إلى أحد الجانبين؟ وحدها نتيجة الحرب ستخبرنا. لكن مصر بعيدة عن إريتريا، بل وأبعد عن الصومال. فالمسافة هنا لا تقاس بالكيلومترات، بل بالوسائل والإمكانات.

ولا تمتلك مصر حاملات طائرات ولا سفناً حربية كبيرة يمكنها فرض وجود ملموس في جنوب البحر الأحمر. فهي لا تملك قدرات للتزود بالوقود في الجو من شأنها أن تسمح لها بالتلويح بقوتها الجوية عند الحاجة. وربما كان الوضع مختلفاً لو انضمت مصر إلى التحالف العربي في اليمن وحصلت على موطئ قدم هناك.

وسيعتمد تأثير القوات التي يمكن أن تتمركز على الساحل الصومالي على الدعم اللوجستي الذي يمكن أن تتلقاه. ويمكن أن تقدم مصر هذا الدعم مباشرة، على الرغم من أنه يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار مسافة خطوط الإمداد البحرية لأن الجهد المصري سيكون مكشوفًا جدًا لكل من الإثيوبيين والحوثيين. ويمكن أيضًا تقديم الدعم بشكل غير مباشر إذا كانت إريتريا بمثابة قاعدة لوجستية للقوات المصرية في الصومال.

والسؤال الآخر هو طبيعة العدو الذي ستواجهه القوات المصرية في الصومال. هل هو عشرات الآلاف من القوات الإثيوبية المتمركزة هناك، والمجهزة بمركبات مدرعة وتتمتع بالميزة اللوجستية المتمثلة في الحدود المشتركة بين إثيوبيا والصومال، أم هو التهديد الإرهابي الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون الذين لن يترددوا في استهداف القوات المصرية؟ ؟

والقضايا اللوجستية، رغم أهميتها، قد تكون أقل اهتمامات القاهرة إذا أدت التطورات إلى مواجهة مع القوات الإثيوبية في الصومال.

سيجد المصريون أنفسهم هناك في بيئة غريبة لم تستكشفها المخابرات العسكرية لبلادهم من قبل. تصبح الأمور أقرب إلى الكوميديا عندما يرى المرء رئيسي دولتين عربيتين يجلسان للتحدث من خلال مترجم إنجليزي.

كم عدد المترجمين من السواحلية، لغة الشعب الصومالي، أو الإنجليزية، التي يحتاجها الضباط والجنود المصريون هناك؟

وماذا عن الروابط المشتركة بين البلدين، وهما مصر وإريتريا الرئيس المتعرض للخيانة أفورقي؟

“التدخل” المصري في الصومال هو مسعى محفوف بالمخاطر. وباستثناء أفورقي، لا يبدو أن أحداً يؤيد مثل هذا التدخل، لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي. تركيا الانتهازية لم تضع خططها للتدخل في القرن الأفريقي على الرف دون سبب.